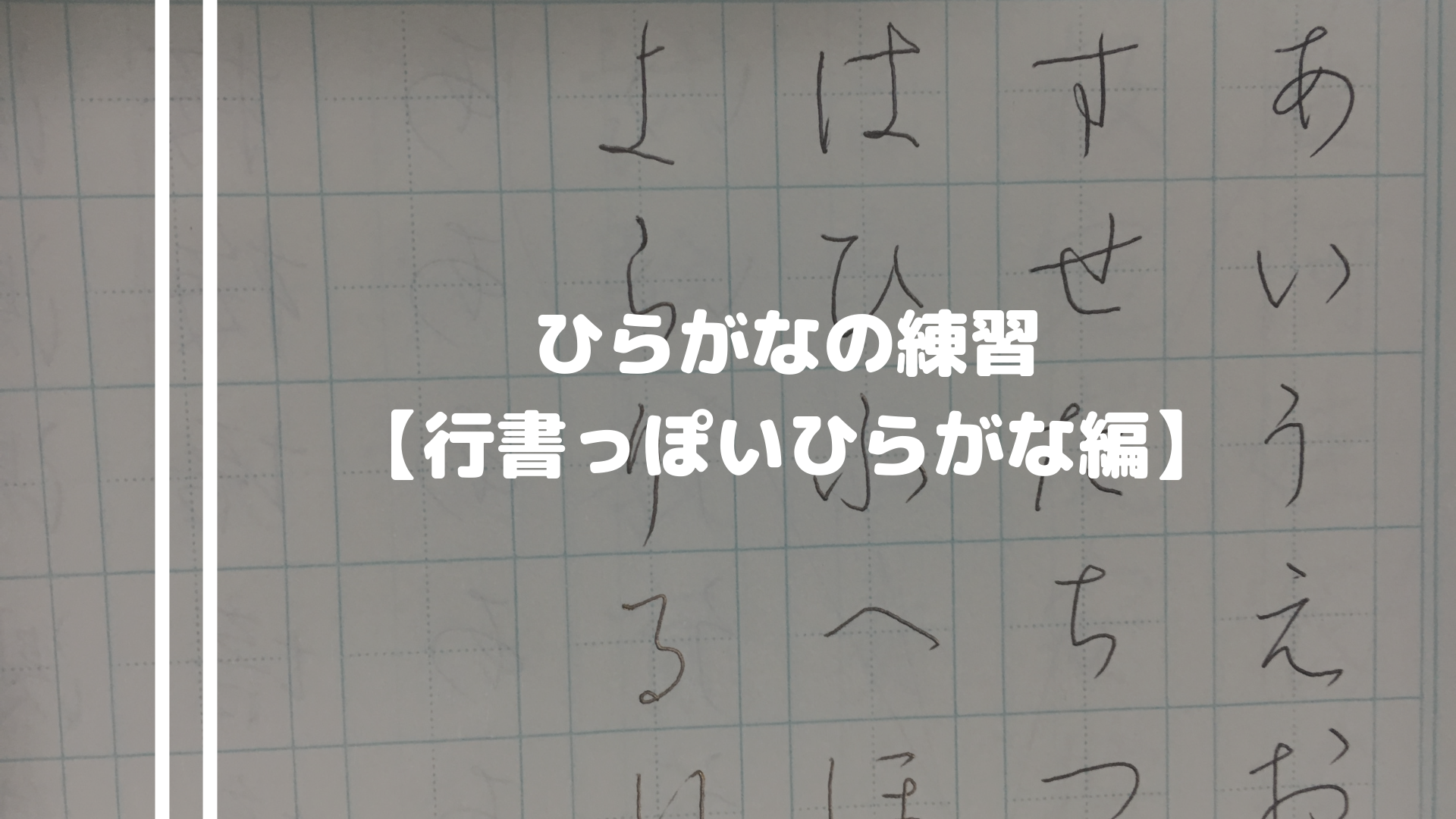

行書で書くひらがなはどのように書いたらいいのかな。。

今回は行書の文章の中で出てくる「ひらがな」について。

手紙などの文章を書いた時、漢字とひらがなの割合は、7割がひらがなと言われています。

ひらがなだけでもキレイに書ければ手書きの文章は見違えるほど良くなる。

ひらがなは全部で46文字しかないので、46文字だけ上手に書ければ手書き文の雰囲気が変わるなら練習しない手はありません。

実際にひらがなの練習に重点を置いている講座もあるくらい。

ということで、今回はいくつかのひらがなをピックアップして行書の時に書けるような形で書いてみました。

一例ですので、これが全てではありませんが、参考にしてみてください。

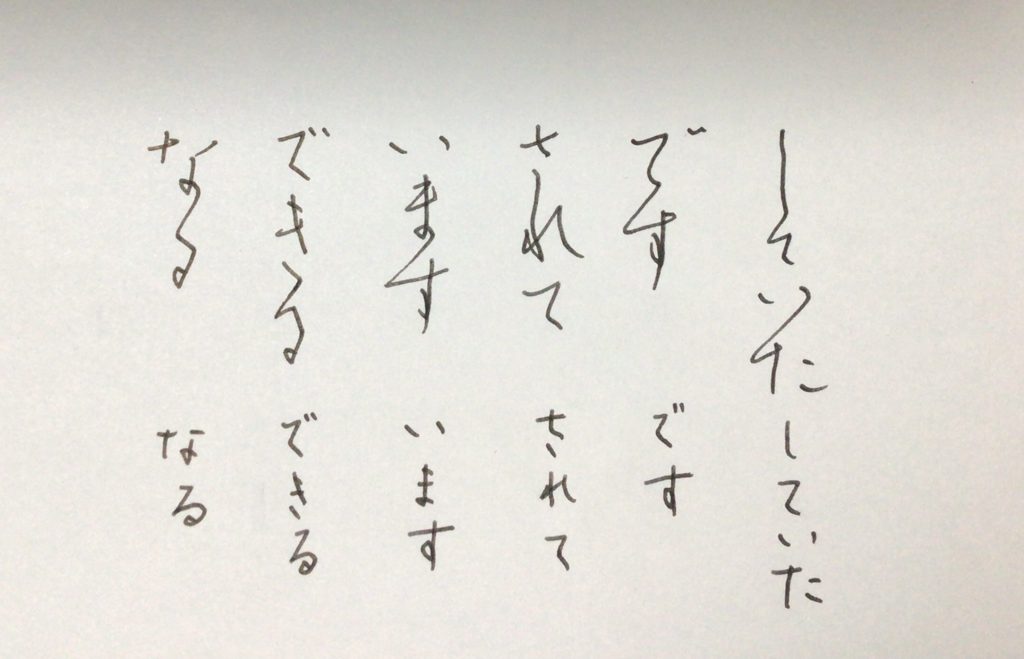

行書でひらがなを書く時の一例

行書の漢字と同様リズムが大事

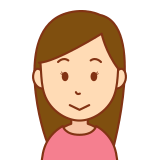

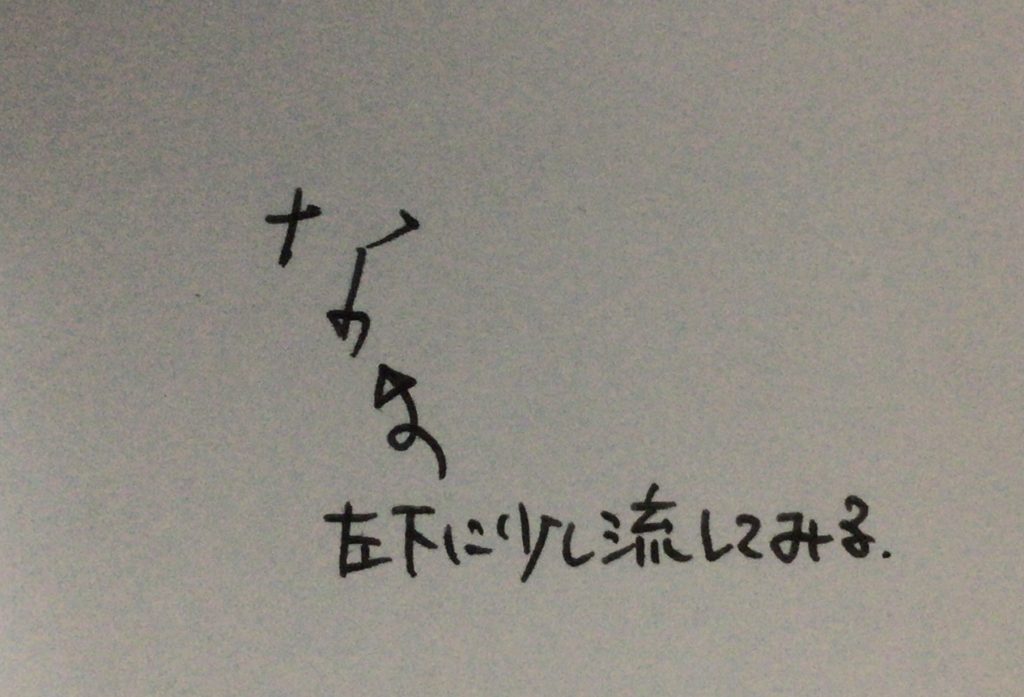

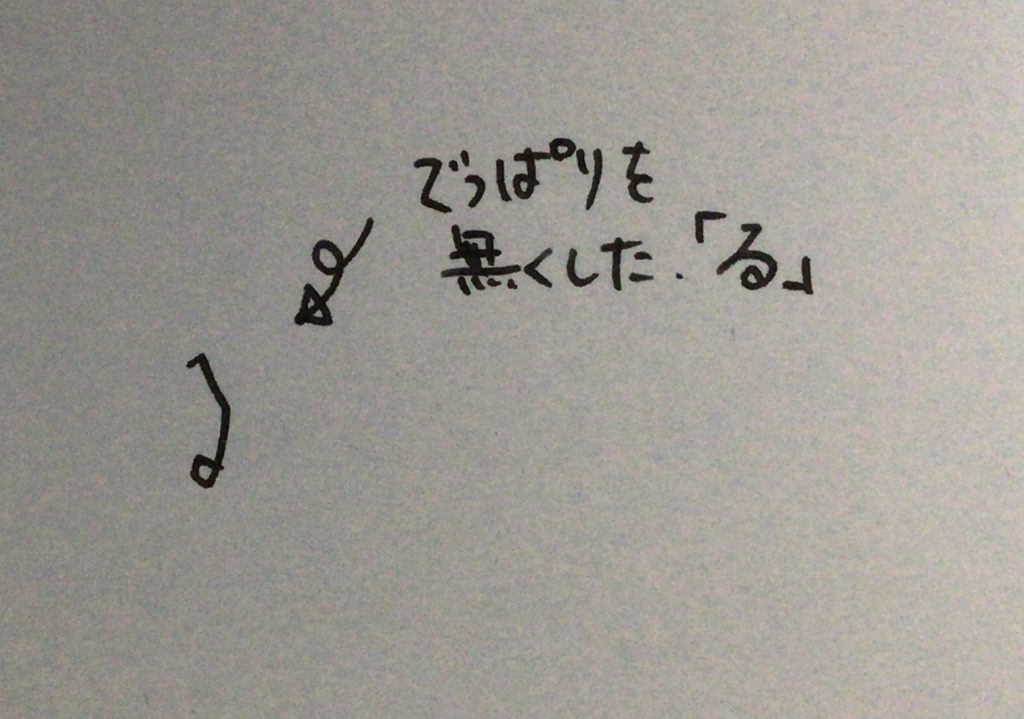

漢字を行書体で書くときは、通常離して書く線と線を勢いよく繋げて書きますよね。

それと同じで、ひらがなでも本来離して書く線を繋げて書くことがあります。

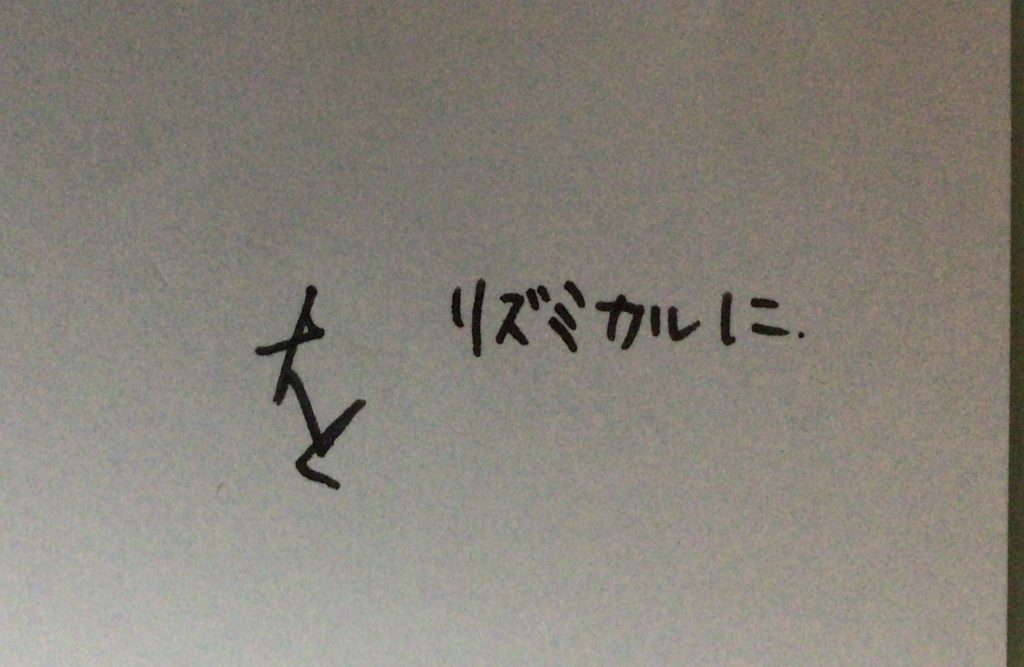

その時に大切なのがリズム。

サッと素早く書く部分、一度止める部分など、要所要所でメリハリをつけます。

そうすることで、一文字の中にリズムが生まれるので行書らしい流れが生まれます。

始めはあまり上手く書こうと意識せずにリズミカルに書けるよう練習すればOK。

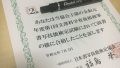

硬筆書写検定用テキストで練習

余談ですが、私は硬筆検定の勉強をしています(現在2級保持)。

書写検定の試験ではひらがな交じりの文章を行書で体裁よく書く問題があります。

漢字は行書なのにひらがなはカチカチの楷書体では全体のバランスがおかしいので、体裁よく書くためにはひらがなもある程度行書らしく(ひらがなも「行書」というのかはわからない)書く必要があります。

書写検定用の問題集には例文が載っているのでそれを見ながら練習ができます。

/書写検定の問題集で行書のひらがな練習/

「行書 手紙」、「行書 文章」などで調べる

漢字かな交じりの行書で書かれた文章が載っている本なんてそうそうありません。

書写検定用の参考書やテキストなら載っていますが、持ってなければなかなか練習がしにくい。

なので、「行書 手紙」「行書 文章」などで検索すれば行書で書かれた画像が出てくるのでそれを参考に練習をしてもいいと思います。

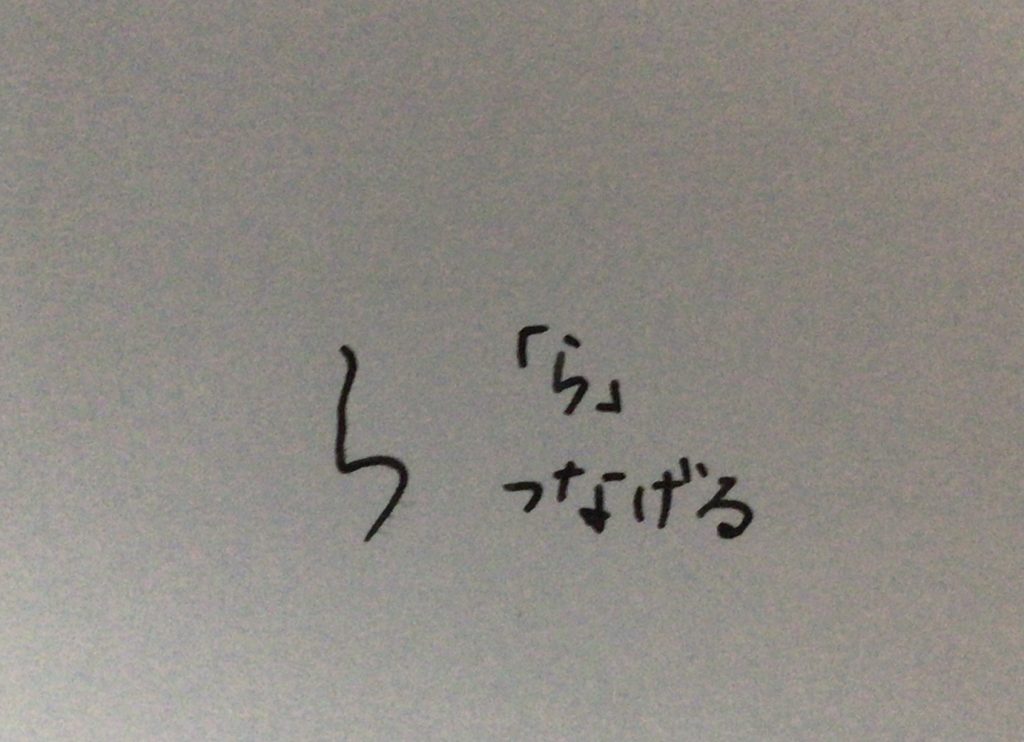

連綿を意識する

二文字以上のひらがなを続け書きすることを「連綿」と言います。

上の画像のようにひらがなが二文字以上並んだ時に自然に文字と文字を線を切らさずつなげて書くことをいいます。

行書の時にはこのような続け字を書いた方がキレイに見える場合があります。

しかし、ひらがなが連続しているからといって、たくさん繋げて書くのはNG。

特にルールはありませんが、あくまで自然に文字と文字を繋げるだけなので、やり過ぎは逆に変になるので注意。

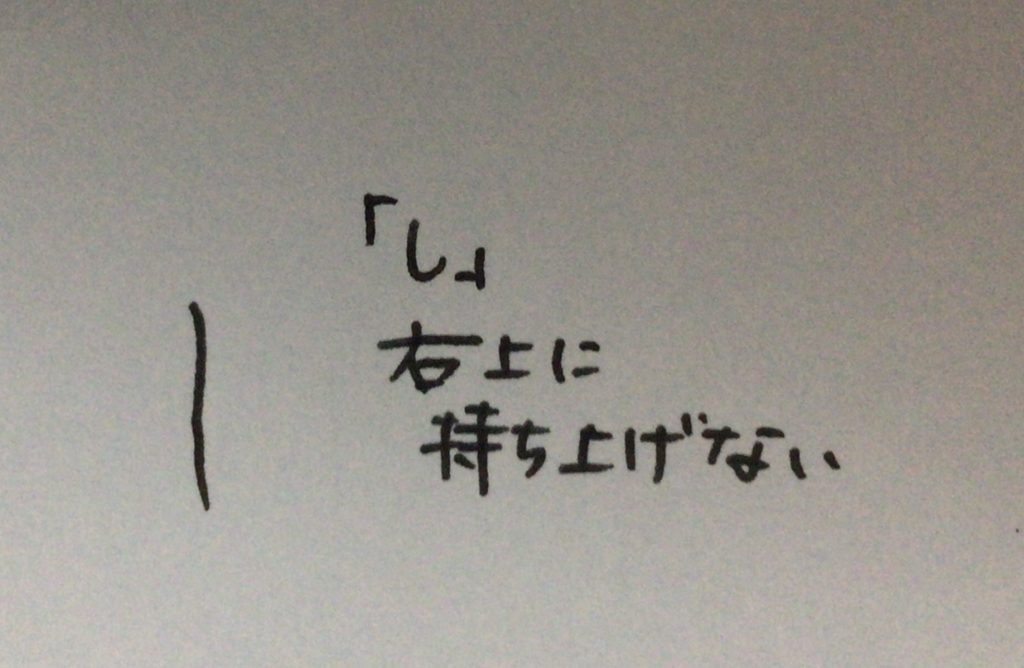

楷書のようにトメハネがはっきりあるわけではないので、あくまで自然な流れで書くのがコツです。

お手本を見ながら書くと、手元とお手本を目が行ったり来たりしながらゆっくり書いてしまうので、あまりバランス良く書けません。

書く前に一度お手本をよく見て、頭の中で形をイメージしながら一気に書いた方がいい。

行書で書くひらがな(まとめ)

今回は行書の文にでてくるひらがなの書き方についてでした。

ひらがなって簡単そうで意外と難しいです。

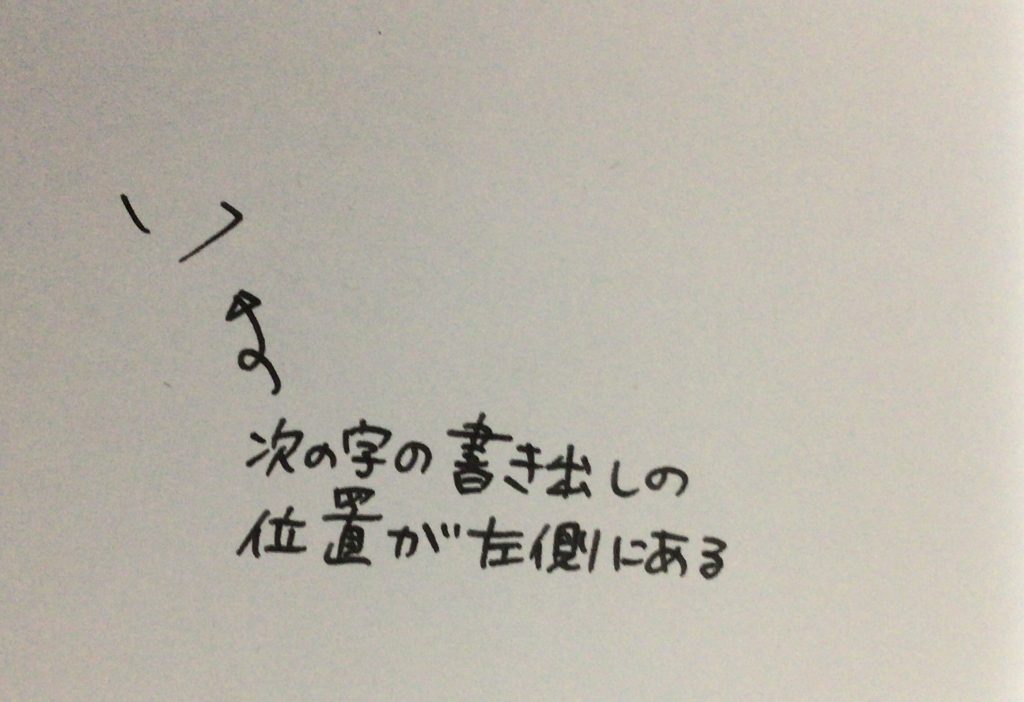

画数が少ないので、一画上手く書けなかっただけでも一気にバランスおかしくなるので、漢字より難しいかもしれません。

ただ、ひらがなをマスターすれば文章を書いたときの印象はガラリと変わります。

今回紹介したポイントを意識しながら練習すればOKです。

連綿を書くのは少しハードルが高そうですが、何度も練習していると、「こことここの文字は繋げてかけそう」と分かってくると思います。

今回は以上です。

コメント