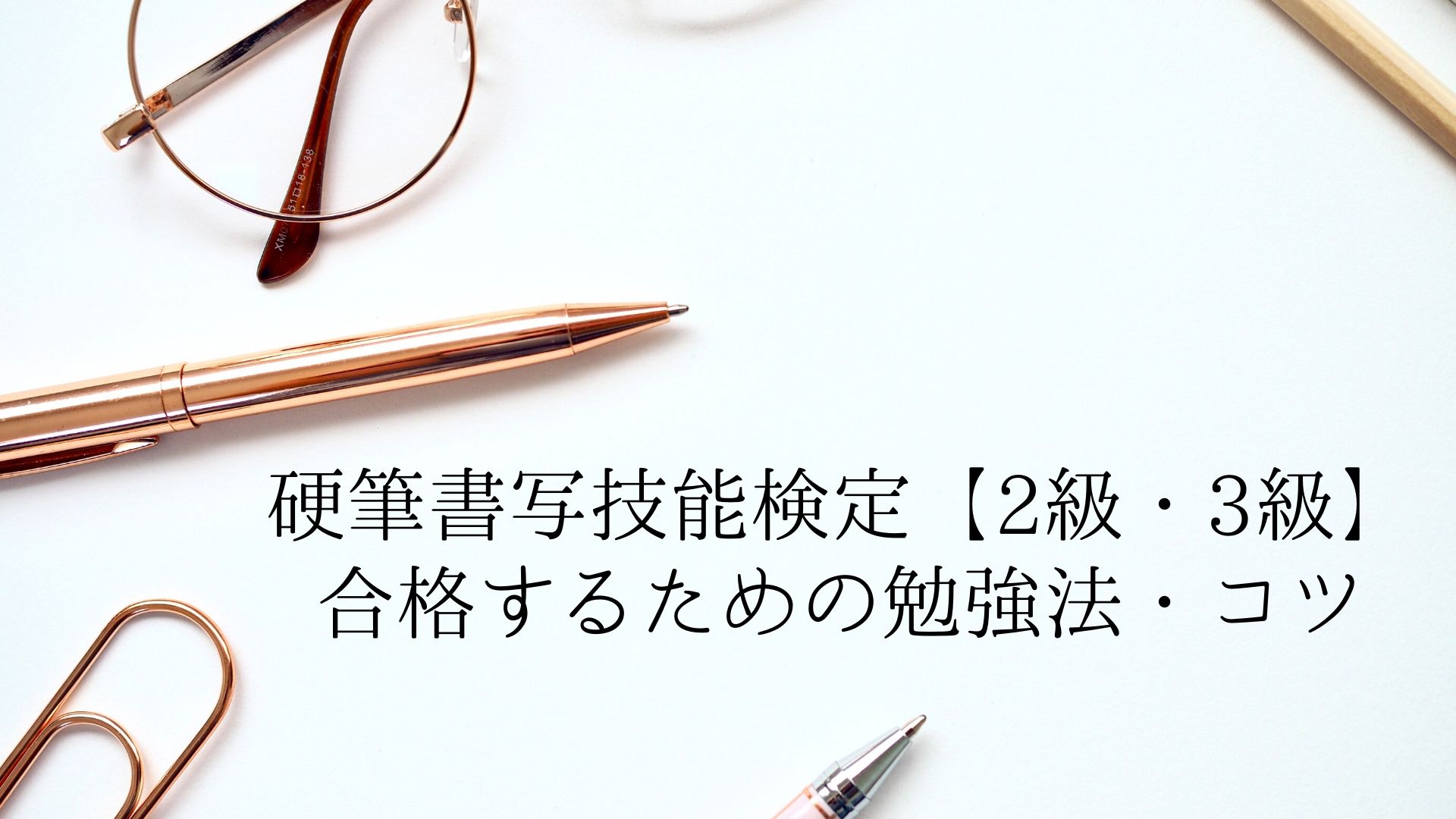

硬筆書写検定に向けてどうやって勉強していけばいいかな。できるだけ効率良く勉強したいんだけど。。

書写検定の勉強は他の資格試験と違って知識だけ身につけたらいいってわけじゃないのでどうやって勉強すればいいか悩みますよね。

硬筆書写技能検定の3級・準2級・2級合格に向けた勉強法について書いたので参考にしてみてくださいb。

2019年6月、硬筆2級に一発合格した時の実際やった勉強方法をまとめました。練習方法に正解はないので、一概にこれをやれば受かるぞってのは言えませんが、今回紹介するポイントを意識して合格できたので、参考になると思います。

硬筆書写技能検定試験は何級からでも受験できる

まず自分で何級を受けるかを決めます。

日本書写技能検定協会が主催する硬筆書写技能検定試験は年齢制限がなく何級からでも受けることができます。

6級、5級、4級、3級、準2級、2級、準1級、1級と8段階に分かれています。

なので初めて受ける方は何級から受けたらいいのかわからないかもしれないですが、僕が受験した感覚で言うと、大人であれば3級もしくは準2級からでOK。

文字を書くことに苦手意識がある方やコツコツ確実に合格していきたい方は3級からが良いと思います。

大人で初めての人は3級から受ける人が多い。

子どものころに習字の経験がある方や挑戦してみようと思う方は、準2級もしくは2級から挑戦してみても大丈夫だと思います。

久しぶりに勉強したり勉強時間があまり取れないと思う場合は3級からでOK。

硬筆書写技能検定3級・準2級・2級の概要

他の資格試験でもそうですが、合格するためには出題範囲と出題形式をしっかり理解捨て置かなくてはいけません。

書写検定の試験問題には実技問題と理論問題があります。

(詳細は公式ページの硬筆書写技能検定の概要にも載っています)

実技問題の形式は速書き、漢字(楷書・行書)、縦書き、横書き、はがき文章、掲示文に分かれて出題されます。

3級でははがきの設問はあて名書きだけど、準2級、2級では本文っていうような細かい違いはありますが、準2級も2級も実技問題の出題形式はほとんど同じ。

理論問題はそれぞれ微妙に違いますね。

3級:漢字の部分の名称、常用漢字の楷書の筆順、草書を文中で読む、漢字の字体

準2級:常用漢字の楷書と行書の筆順、草書を熟語で読む、文字の歴史、漢字の部分の名称、漢字の字体

2級:常用漢字の楷書と行書の筆順、旧字体と書写体を常用漢字に直す(各5字)、草書を熟語で読む、文字の歴史、漢字の部分の名称、漢字の字体

3級、準2級、2級の実技問題の勉強のポイント

実際に受けてみて、これは意識して練習しといたほうが良さそうだと思ったポイントは以下の3つ。

速書きはとにかく時間内に書きあげられるようにする

速書きは制限時間内に決められた文章を書きあげる問題です。

この問題で意識して練習するのは、とにかく時間内に書きあげる事です。

できるだけキレイに書きたくなってしまいますが、全文字書きあげる事が先決なのでとにかく時間内に終わらせる訓練をしましょう。

本番ではあせったり、緊張したりして意外に時間が短く感じます。

なので練習では15~20秒程度余らせて書き終われるように訓練しておきましょう。

※各級で文字数や制限時間が若干異なるので確認してください。

3級より2級の方が文字数が多いので、3級を受ける方も慣れてきたら2級の文章で練習する事を勧めます。

そうすることで本番で余裕を持って書くことが出来るはずです。

ちなみに「【写真有り】これくらいの文字で速書き書いた(硬筆書写検定2級)」の記事で速書きの字を載せています。

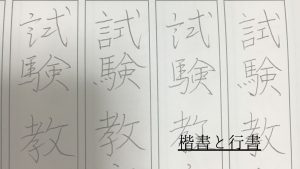

楷書のついでに行書、行書のついでに楷書を練習する

特に楷書を練習したついでにその漢字の行書も覚えてしまうのを勧めます。

3級・準2級・2級では楷書も行書も両方出題されるのでどちらも練習しないといけません。

ただ、漢字の種類は膨大にあるので全部覚えるのは難しいです。

しかも試験まで時間がないってなると効率よく覚えていくしかないですよね。

なのでどうせ楷書を練習したならついでに行書も練習した方が効率的。

しかも実技問題の2問目には「楷書と行書を書く問題」で同じ漢字の楷書と行書を書く設問があるので練習しておいて損はないです。

同じ問題を反復練習する

3つ目のポイントは王道の「反復練習」です。

どんな試験勉強でもやはり同じ問題を何度も繰り返して勉強するのが合格の近道ですよね。

特に硬筆・毛筆は反復練習が大事で、何度も同じ字を書いていくうちに手が感覚を覚えていきます。

漢字の種類は膨大にありますが、部首、つくりに分解して見てみると他の字に応用できそうなものも多くあるので反復練習は決して無駄にはなりません(楷書と行書は特にそう。草書はちょっと別物)。

問題集も1冊目がほぼ書けるようになったら新しい本で練習していくという流れがいいですよ。

書写検定受けるなら持っておきたい問題集。問題数が豊富。

3級、準2級、2級の理論問題の勉強のポイント

理論問題は基本的に暗記する問題がほとんどです。

なので上に書いた理論問題の出題形式を見て、それぞれの設問に対して暗記していくしかありません。

しかし、特にこれはやっておくべきだと思う物があるので今回まとめました。

硬筆3級の理論問題で特に暗記すべきこと

理論問題は「3級」と「準2級・2級」で若干出題が異なっていて、3級で特に大事だと思ったのは上の2つです。

まずは理論問題の勉強を始める時は漢字の部分名(へんやつくり等)からを勧めます。

漢字の部首は数が限られているので全部覚えるだけで確実に点数が取れます。

なので3級の暗記ものを勉強するなら漢字の部分名から始めるのが良いです。

次は草書の暗記をしましょう。

草書から楷書が判断できれば良い問題が出されます(楷書を見て草書を問う問題は出ません)。

また3級の草書問題は、文脈から判断できるようなものが多いのでそれほど恐れる必要はないと思います。

草書が載っている参考図書を一つ見つけて、時間のある時に見ながら覚えていくくらいでOKだと思います。

3つめは漢字の筆順です。

これは上の2つ(漢字の部分名、基本的な草書)の勉強がある程度できてからでいいと思います。

漢字は莫大な種類があるので一つ一つ筆順を覚えるのは短時間では無理。

時間に余裕のある方は、硬筆書写技能検定の公式ページの問題例や問題集などで載っている筆順を中心に覚えていき、その先は字典を参考に進めていけば良いと思います。

筆者(ボク)は筆順に関してはほとんど勉強せず臨みました。

範囲が膨大なので小学校の記憶で試験に臨んだ。

硬筆準2級・2級の理論問題で特に暗記すべきこと

準2級・2級の理論問題は3級の知識も必要なので、上で書いたポイントと過去問を見ながら勉強してください。

ただ2級を実際受けてみて、個人的にこれは特に覚えた方がいいと思ったポイントだけ以下にまとめました。

「ひらがなの元の漢字」を問う問題が出されます。

漢字の部首名と同じように、覚える数が少ないので確実に全部覚えてください。

ここはほとんどの受験者が点数を取るところです。

2時間くらいやれば書けるようになります。

「理論問題のボーナス問題は絶対に覚えておきたい【硬筆書写2級】」の記事でひらがなの元の漢字を載せたので参考にしてみてください。

あとは3級と同様に漢字の部首、草書の引き出しを増やしていけばOKです。

そのほかにも漢字の筆順や漢字の間違い探し的設問があるので今回のポイントを押さえながら進めていけばいいと思います。

今回のまとめ

今回は硬筆書写技能検定試験3級・準2級・2級の勉強方法とコツについてまとめました。

勉強方法はそれぞれ有るので合う合わないはあると思います。

僕自身は今回書いたポイントを意識して勉強していった結果、2級に合格できたので3級と2級の勉強の参考になるかと思います。

実技問題は速書きが書けるようになる事と、楷書・行書をコツコツ練習する事。

理論問題は確実に点数が取れる部分を中心に暗記する事。

この2つが大事です。

コメント